トイレの今昔│トイレは「ご不浄」と呼ばれていた!?その理由と歴史

2022年09月30日

ご不浄って?│トイレの歴史

海外では「Restroom」なんて言ったりしますが、その昔日本では、トイレのことを「ご不浄(ふじょう)」と呼んでいました。

これは”排泄物は不浄なもの(=汚れたもの)である”とされることからきた言葉です。

そのほかにも…

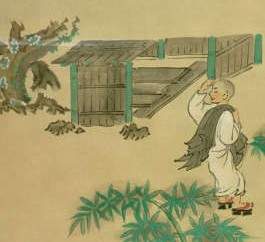

「厠(かわや)」→川の上の小屋、すなわち「川屋」が転じたもの

「手水場(ちょうずば)」→用を済ませた後に手を洗うことから転じたもの

などと言って、きれいな印象がありませんでしたね。

実は大切にされていた時代もあった

でも平安時代以前、農耕をメインにしていた弥生時代などでは違いました。

汚いもの、いらないものという概念ではなく、むしろ大事なものでした。

「肥溜(こえだめ)」…

そうです!!!

畑の肥料にすぐ使える便利なものとして大切に扱われていました。

まさに究極のSDGsですね。

江戸時代では売買までされていた!

江戸時代になって、士農工商と住む場所や身分が変わったときでも、商人は町で肥やしを買い、遠い畑まで天秤で担いで農民に売っていたのです。

肥料として他のものと違い、もう微生物分解されているからすぐ使えて、良い作物ができる。

そうして重宝されてきた、素晴らしい物だったのです。

いつからご不浄に?明治時代の背景にあった”文明開化”

ではいつから「ご不浄」(いらないもの)になったか…

きっかけは、文明開化からといわれています。

上下水道が整備される。化学肥料が使われる。そうなると自然の循環より利便性が勝り、大事だった肥しは”不衛生で排除したいもの”に、変わってしまったのです…。

不衛生なものを処理する場所のトイレは、家の外に追いやられ、手入れもあまりされず、においや暗さ、虫の温床になっていたものもあるでしょう。

水洗トイレの登場で快適に

でも、1970年代日本の高度経済成長期にすし詰めのアパートなどが多くなると、生活の場の近くにトイレがやって来ざるをえません。

そして上下水道の完備された「水洗トイレ」が普及し、様々な不具合も解消されました。

1980年代の「お尻だって洗ってほしい…」のフレーズで有名なCM、衝撃的でしたよね?(ご存じない方はググってみてください…)

温水洗浄便座の登場は、トイレ文化にとってまさに革命的でした。

現代ではトイレは”レストルーム”に!

そして今、トイレは日本でも「レストルーム」になったのです!!!

快適に、自由な発想でその方らしい空間になる。

1番大切で楽しい場所に戻りました。

それどころか「ホビールーム」でもいいですよね (^^♪